Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi kecerdasan buatan sungguh mempermudah kegiatan, tugas-tugas serta permasalahan dengan beragam tingkat kesulitan yang harus dikerjakan oleh manusia. Karena memang untuk tujuan itulah penciptaan teknologi kecerdasan buatan yang terjadi secara bertahap, sejak era tahun 1940-an oleh para ilmuwan seperti Alan Turing, Christopher Strachey, John McCarthy, John Von Neumann, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude Shannon, Warren McCulloch, Walter Pitts, Norbert Wiener, dll.

Seperti teknologi lainnya yang menjadi sumbu evolusi peradaban manusia modern, teknologi kecerdasan buatan juga tidak luput dari perdebatan. Bahkan hingga saat ini, jawaban atas pertanyaan tentang siapa yang menciptakan atau menemukan teknologi kecerdasan buatan itu juga masih menjadi perdebatan sengit di antara banyak kalangan.

Salah satu perdebatan yang terjadi mungkin karena inisiatif atau ide yang melatarbelakangi serta memberi modal finansial dari rangkaian panjang penciptaan teknologi artificial intelligence itu terkait dengan kebutuhan militer, sehingga informasi tentang teknologi itu menjadi sangat rahasia. Karena bersifat sangat rahasia itulah, maka informasi tentang siapa saja yang layak disebut sebagai penemu atau pencipta teknologi tersebut menjadi simpang siur.

Beragam perdebatan hingga kasus hukum yang ada di dalam pusaran teknologi kecerdasan buatan itu, membuat kita (atau lebih tepatnya saya) bisa jadi lebih banyak belajar tentang seluk beluk teknologi itu sendiri, terutama perihal dampak teknologi tersebut dalam setiap sendi kehidupan kita sebagai manusia.

Peluang dengan Generative AI

Terlepas dari perdebatan yang ada, kita sepakat bahwa teknologi kecerdasan buatan dalam bidang fotografi membuat proses penciptaan sebuah karya foto saat ini menjadi lebih mudah dan membuat kita dapat memiliki ratusan, ribuan atau bahkan jutaan peluang dan kemungkinan. Sejak tahap awal kreatif penciptaan sebuah karya, hingga proses karya dibuat, teknologi itu menawarkan kemudahan dalam penggunaannya, waktu pengerjaan yang relatif singkat, serta tentunya dengan biaya yang jauh lebih murah.

Kalau begitu siapa yang tidak tergoda untuk menggunakan artificial intelligence bukan?

Video di bawah ini menunjukan betapa saya dapat dengan mudah melakukan manipulasi atas foto aslinya. Tidak sekedar mudah, melainkan juga ringkas dan cepat dalam melakukan manipulasinya, serta dengan biaya yang terjangkau (biaya langganan per bulan Adobe Photoshop sebesar +/- Rp. 60.000,-).

Dalam bidang fotografi, produk generative AI yang mulai marak digunakan adalah fitur Generative Fill seperti yang bisa disimak pada video di atas. Sebuah fitur yang ditawarkan oleh Adobe Firefly yang dikemas dalam produk Adobe Photoshop generasi selanjutnya, yang hingga artikel ini saya buat masih dalam beta.

Dan yang paling baru teknologi Google DeepMind SynthID yang diumumkan oleh Google ketika Google Cloud Next pada tanggal 30 Agusus 2023 yang lalu. Tawaran dari teknologi itu adalah Digital Watermarking on Vertex AI. Sebuah teknologi yang dapat membenamkan informasi metadata dalam bentuk digital watermark yang tidak kasat mata. Digital watermark yang ditanam langsung sebagai pixel dari sebuah gambar (text-to-image). Selain berfungsi untuk melakukan tagging, produk tersebut juga sekaligus dapat mengidentifikasi apakah gambar tersebut dibuat dengan teknologi AI atau bukan.

Akurasi informasi dalam fotografi

Bagi saya sebagai seorang fotografer, praktisi komunikasi visual dan penikmat (kalau tidak mau dibilang penggiat) teknologi informasi, yang menarik dari teknologi kecerdasan buatan adalah pertanyaan dan diskusi tentang akurasi dan keaslian sebuah karya foto, terlebih karena saat ini teknologi AI sudah berevolusi menjadi kecerdasan buatan generatif atau generative artificial intelligence atau generative AI.

Dan beragam kemudahan yang ditawarkan oleh artificial intelligence yang semakin super canggih itu tentu saja bukan tanpa dampak negatif. Dalam konteks fotografi atau komunikasi visual, kemudahan tersebut sekaligus menjadi bumerang, terutama terkait dengan akurasi atau keaslian sebuah karya foto. Sehingga akurasi informasi dalam sebuah foto menjadi tantangan baru untuk dibuktikan.

Berikut ini adalah contoh lainnya dari manipulasi yang saya lakukan terhadap sebuah foto karya Puspa Perwitasari dari Kantor Berita Antara. Foto di bawah ini saya unduh dari sebuah berita di laman The Jakarta Post, yang kemudian saya manipulasi dan saya unggah tanpa ijin sebelumnya dari Puspa Perwitasari dan The Jakarta Post.

Sama seperti video TikTok di atas, saya yang bukan seorang editor foto profesional dan dengan tingkat penguasaan Adobe Photoshop yang biasa-biasa saja, dapat dengan mudah melakukan manipulasi pada foto di atas dalam waktu yang relatif singkat. Sebuah manipulasi yang lazimnya dulu hanya dapat dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar oleh seorang editor foto profesional atau fotografer dengan keterampilan di atas rata-rata dalam menggunakan Adobe Photosop.

Melakukan manipulasi (menambah atau mengurangi elemen) gambar atau foto menjadi hobi baru atau bahkan profesi baru bagi banyak orang, karena ngoprek AI itu memang mengasikan. Banyak contoh yang dapat dengan mudah kita temukan di internet, bahkan saya sering iseng melakukan manipulasi foto atau gambar yang milik sendiri atau milik orang lain (dengan dan tanpa ijin) hanya untuk sekedar bersenang-senang di internet, membuat meme misalnya.

Masih segar dalam ingatan kita tentang beberapa foto karya seorang seniman visual ternama tanah air; Agan Harahap. Ada beberapa karya Agan yang sempat membuat gempar dan mengecoh banyak kalangan di Indonesia, bahkan membuat dia harus menarik diri sejenak dari internet dan media sosial karena karyanya tersebut.

Bagaimana kita menyikapi ketidakselarasan antara foto dan fakta?

Bagi mayoritas dari kita kedua foto di atas bisa jadi hanya sebuah hiburan. Namun tidak demikian bagi media massa dan lembaga penyiaran yang menjadikan akurasi dan kebenaran informasi sebagai komoditas atau produk utama mereka.

Bagi kawan-kawan jurnalis (tulis, foto, dll) akurasi dalam penyampaian informasi itu adalah hal mutlak yang tidak dapat ditawar. Namun dalam ranah fotografi jurnalistik, pemahaman tentang akurasi itu tidak seragam.

Setidaknya hal tersebut dapat kita simak pada kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh Pewarta Foto Indonesia. Diskusi yang menghadirkan Bang Arbain Rambey, Mas Beawiharta, Mas Hermanus Prihatna sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Mba Wienda Parwitasari itu mengusung tema tentang Batasan Editing Fotojurnalistik.

Dari diskusi tersebut dapat dengan jelas kita simak bahwa akurasi dan kebenaran itu adalah nilai yang prinsip serta utama dalam produk jurnalistik. Walau pada kenyataannya perwujudan dari nilai tersebut dapat dimaknai secara berbeda yang lantas berujung pada representasi visual yang berbeda pula.

Karena kita sudah memasuki tahun politik, maka kebenaran informasi yang disampaikan kepada publik menjadi semakin tidak dapat ditawar. Tidak hanya itu, akurasi dan kebenaran informasi sudah menjadi kebutuhan kita bersama sebagai sebuah bangsa, karena penetrasi teknologi kecerdasan buatan juga telah merangsek masuk bahkan hingga ranah media massa.

Terdapat banyak sekali ancaman yang harus kita hadapi, apabila terlampau banyak informasi keliru (apalagi disengaja) yang beredar di antara kita, apalagi dengan motif politik.

“Terutama informasi visual, yang telah terbukti dapat dengan mudah menyesatkan banyak pihak. Karena mayoritas generasi saat ini cenderung enggan membaca teks, melainkan mereka membaca gambar !!!”

Yulianus Ladung

Kita tentu tidak ingin mengulang pengalaman pahit yang terjadi ketika PILDAKA DKI beberapa tahun yang silam. Sebuah pengalaman yang terjadi karena false-fact dan fake-fact (terutama informasi visual) menjadi komoditas politik yang dampaknya kita rasakan hingga saat ini, dan entah kapan akan dapat terobati.

Apa itu CAI?

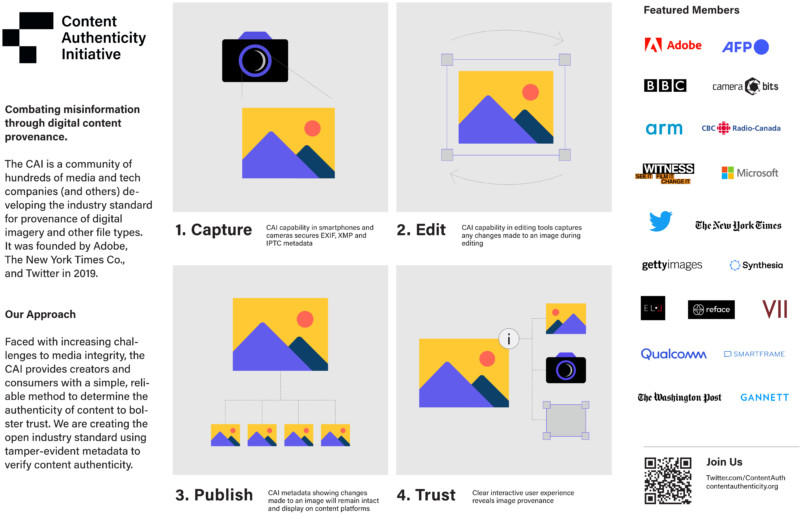

Content Authenticity Initiative atau disingkat CAI adalah sebuah inisiatif yang pertama kali diluncurkan oleh Adobe, Twitter dan The New York Times pada tahun 2019. Sebuah inisiatif yang diawali karena ancaman terhadap akurasi informasi digital menjadi semakin serius.

Inisiatif tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah kelompok yang anggotanya terdiri dari para content creator, pengembang dan praktisi teknologi, jurnalis, dan juga aktivis yang mengupayakan kerjasama secara global untuk mengatasi penyampaian informasi digital yang salah dan untuk menjaga serta mempertahankan keaslian sebuah konten. Fokus dari inisiatif tersebut adalah untuk mempromosikan dan melakukan pendekatan yang bersifat terbuka dan lintas industri untuk transparansi media dan informasi.

Saat ini setidaknya terdapat lebih dari 800 anggota dalam CAI, seperti Adobe, Microsoft, GettyImages, Leica, Nikon, The New York Times, BBC, AFP, Canon, Thomson Reuters, nVidia, Universal Studio, dll.

CAI dan C2PA

Sebagai tindak lanjut CAI, maka pada bulan Februari tahun 2021, Adobe, Arm, BBC, Intel, Microsoft, Truepic sepakat untuk bergabung dalam sebuah upaya bersama untuk membangun dan membentuk sebuah standarisasi baru yang diberi nama The Coalition for Content Provenance and Authenticity atau yang disingkat (C2PA) yang bertujuan untuk memastikan keabsahan dan akurasi konten digital.

C2PA yang dilahirkan dari rahim CAI itu merupakan sebuah standar yang disusun melalui konsorsium yang dikelola bersama-sama, yang dibentuk untuk mempercepat pencarian standar pragmatis yang dapat diadopsi oleh secara global untuk menjaga keabsahan dan akurasi informasi konten digital, yang akan sangat membantu para pencipta konten, editor, penerbit, platform media, dan konsumen.

Secara sederhana C2PA itu dapat dipahami melalui penjelasan berikut ini.

Bayangkan betapa repotnya kehidupan digital kita, kalau setiap produsen perangkat keras dan perangkat lunak tidak bisa “bicara” antara satu dengan yang lainnya.

Kita harus menginstal modul khusus pada aplikasi seperti Adobe Photoshop atau GIMP agar bisa membaca berkas digital yang dihasilkan oleh kamera Sony, Fujifilm, Leica, Nikon, Sony, DJI, dll.

Atau hal yang sama terjadi untuk berkas digital seperti surat digital, dokumen hasil pindai, dll, kita harus menginstal modul terpisah pada sistem operasi Windows, OSX, Linux, dll, untuk bisa mengakses dan bekerja dengan dokumen-dokumen tersebut.

Kita butuh standar yang sama untuk dapat benar-benar bisa mendapatkan manfaat dari teknologi yang ada. Dari itulah maka muncul standarisasi untuk berkas digital dengan extension PDF, JPG, BMP, dll.

Dengan adanya standarisasi tersebut, maka apapun perangkat yang digunakan, kita akan dapat dengan mudah menggunakan berkas digital yang dihasilkan oleh perangkat apapun.

C2PA sama dengan penjelasan di atas. Kita bersama membutuhkan panduan yang sama dalam untuk tujuan menjaga dan menentukan absah atau tidaknya sebuah konten digital.

Penjelasan tentang standarisasi C2PA oleh CAI juga dapat disimak pada video berikut ini.

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2021, C2PA sudah mengalami perbaikan demi perbaikan dan saat ini sudah ada pada versi 1.3.

Hingga saat ini C2PA sudah diterapkan dan diadopsi pada beberapa produk perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana penerapan CAI oleh Adobe, Thomson Reuters dan Canon.

Berikut adalah beberapa referensi terkait artikel ini:

- Content Authenticity Initiative; Authentic storytelling through digital content provenance

- Coalition for Content Provenance and Autenticity

- C2PA Technical Specifications v.1.3

- Technology and media entities join forces to create standards group aimed at building trust in online content

- Truepic and Microsoft Pilot New Provenance Platform to Authenticate Images

- Partnership for greater trust in digital photography: Leica and Content Authenticity Initiative

- Nikon Joins CAI

- Reuters new proof of concept employs authentication system to securely capture, store and verify photographs

Demikian, semoga bermanfaat 🤓☺️

Discover more from Yulianus Ladung

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

2 Comments Add yours